時間:2018-07-13 09:17

來源:中國水網

作者:肖瓊 趙瑞英

摘要:2018年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年,全國各地生態環境的治理進入一個新的時期,環境產業作為生態環境治理的中堅力量,面臨新的發展機遇。另一方面,嚴控金融風險,使財稅政策和金融政策持續收緊,PPP項目規范化調整,企業面臨新的融資困境。2018年是“十三五”規劃實施的關鍵一年,也是環境產業的重要轉折年,企業能否在金融困局中把握市場機遇,需要解讀國家政策導向,探索新的發展路徑。對此,E20研究院綠色發展研究中心梳理了2018年上半年環境產業政策與市場的十大熱點,希望能為產業界帶來新的啟示。

本文分上、中、下三篇陸續報道,此為系列報道之二。上篇請點擊:從半年度的十大熱點,把握環境產業發展趨勢(上篇)

五、防范金融風險,正在改變行業的交易結構

習總書記在十九大報告中強調,要堅決打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治的三大攻堅戰,使全面建成小康社會得到人民認可、經得起歷史檢驗。可見,“防范化解重大風險”是“三大攻堅戰”的首戰。其中,金融風險是當前最突出的重大風險之一。對金融風險的防范,給當前環境產業的發展帶來了很大的挑戰:一是產業的甲方即地方政府的環境支付意愿在強化,但支付能力卻在弱化;二是一直忙著搶占市場的環境企業,融資愈發困難,可以說資本市場上的環境企業“一地雞毛”。如此背景之下,就需要找到一條少花錢、不花錢甚至掙錢治理生態環境的路徑,行業的交易結構正在發生變化。

控制金融風險,給地方政府的PPP項目下了回歸本質的“緊箍咒”,尤其是受去年財政部和國資委92號文、192號文的影響,財政本來就緊張的地方政府更是難上加難,過去那種簡單的依賴政府寬松的金融環境的商業模式已經不再適用,急需找到防范和化解措施,政府在資金有限的情況下怎樣才能走出困境?習總書記提出的“兩山論”為此指明了方向,即從“綠水青山”的循環增量中尋找“金山銀山”,少花或不花政府的錢做環保,需要技術創新和模式創新。起初的PPP項目量少質優,現在PPP項目量大,在解決政府付費過高的問題上,應該積極進行技術創新和模式創新。如“廁所革命”,過去是政府付費,如果按照合同能源管理的理念進行設計,采用新技術進行降本增效,通過節約用水、用電及其他資源利用等方式獲得增量收益,就會有新的突破。

金融環境的收緊,環境產業的發展陷入“冰火兩重天”的選擇困局

環境產業受政策影響比較大,一方面國家大搞生態文明建設,各地方政府面臨保護生態環境的重任,產業綠色轉型、黑臭水體治理、新農村建設等熱點問題給環境產業帶來了前所未有的發展機遇。據預測,未來幾年環境產業有萬億市場空間急需釋放;另一方面,受融資環境緊縮的影響,供給側呈現出來的卻是融資難、盈利不足的問題。上市的環境類企業在資本市場中紛紛折翼、跌跌不休,僅有少數企業免于“資金危難”,產業市場“火上加火”,而企業融資卻難上加難。

任何事情都有兩面性:一方面,金融緊縮給部分企業帶來融資困難,最終導致資金鏈的斷裂,可能會被退出;另一方面,也給資金寬裕的企業帶來了機會,不斷折翼的企業在尋找出路,E20環境平臺收到了多家上市公司出售手中資產的消息,包括內地和香港資本市場的企業。當然,持幣等待收購整合的企業也不在少數。下半年,金融緊縮帶來的行業整合,想必會很是熱鬧。

六、 不搞大開發、要大保護,PPP也需要“綠色發展”

在過去的四年間,PPP被有些行業用來搞大建設、大開發,導致PPP走上“歧途”。從去年年中到現在,黨和國家著手規范PPP市場。這讓很多人紛紛擔心,行業的發展是否會停滯。而E20研究院認為,恰恰相反,PPP的規范發展,對于生態環境治理行業來說是利大于弊,因為PPP在回歸運營的本質,即公共服務效率和水平的提升。這一點,在6月份發布的“生態環境十條”中已有明確體現,采用直接投資、投資補助、運營補貼等方式,規范支持政府和社會資本合作項目;對政府實施的環境績效合同服務項目,公共財政支付水平同治理績效掛鉤。

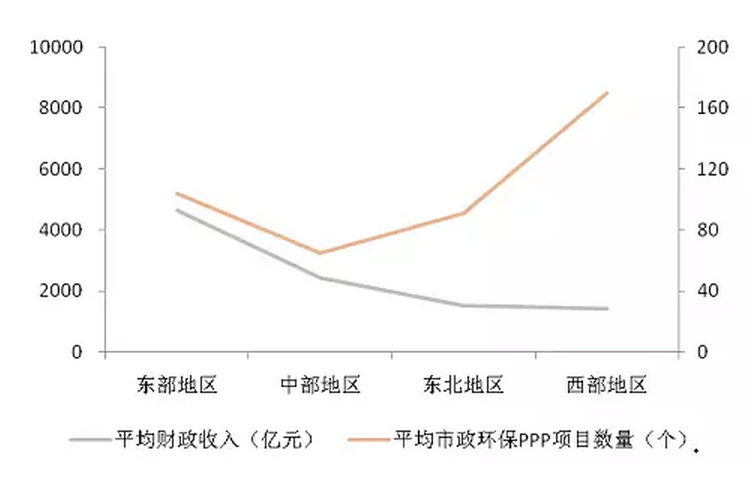

PPP的過去,各參與主體可以說是“各懷鬼胎”。對于大多數企業而言,PPP成了快速擴張市場的工具,這種目的之下,一旦金融形勢收緊,勢必帶來企業資金鏈的緊張;對于地方政府而言,PPP成了地方政府基礎設施建設的一個融資工具,E20研究院發布的《2017年環保PPP大數據觀察報告》佐證了這一點,財政收入狀況良好的經濟區,如東部地區,PPP的意愿就很低;而財政收入較低的經濟區,PPP的意愿就很強。從數據來看,平均財政收入最低的西部地區,PPP項目數量、投資額最多,分別占全國的48%和47%(詳細見下圖);對于金融機構而言,PPP成了放貸的工具;對于央企而言,PPP成了其介入市政環保市場的一個橋梁,我們看到一批建筑類央企通過PPP市場進入水環境治理市場,而很多都沒有專業的治理技術和經驗。

地方財政收入水平與市政環保項目“剪刀差”圖

上述情況之下,必將給環境產業以及生態環境治理的效果帶來極大的風險與負效應。一方面,過度放大金融杠桿和地方的支付杠桿,企業就會面臨巨大的支付風險、可持續風險和現金流風險,這一結果已出現;另一方面,PPP成了生態環境治理領域市場大開發、項目大建設的工具,大都忽略了生態環境治理的效果本質。我們發現市場上各種打包的項目越來越多。以黑臭水體治理為例,幾十億甚至百億的項目越來越多,這些體量越來越大的項目,打包的生態環境問題越來越多,卻沒有從系統上考慮治理效果,PPP并沒有帶來水環境的真正改善。沒有經過系統化設計的生態環境治理,是無法完成老百姓能感知、政府所想要的環境質量和環境效果的。監管一來、市場一降溫,就像退潮一樣,“裸泳者”一堆。

因此,PPP的規范發展,對于環境產業的健康發展,利絕是利大于弊。一方面是地方財政壓力加大,資金有限;另一方面是生態環境治理的大量需求待釋放,必然推動PPP回歸其公共服務效率提升的本質,即回歸其運營服務的核心。何為本質,體現在三大“十條”的效果目標里。就三大“十條”要求的目標而言,需要把很多的“點”治理系統化后才能完成,如果不進行系統化的解析,還是圍繞“點”的污染治理做工作,就一定不能夠還地方政府一個好的環境質量效果。因此,PPP也需要“綠色發展”,它不是大開發的工具,需要進行系統設計,圍繞用戶的綜合性需求組織項目,“共抓大保護,不搞大開發”,把握好生態環境保護和經濟發展之間的關系,嚴控金融風險,在不破壞生態本底的前提下利用好社會資本,使PPP走向一條綠色發展的道路。

編輯:程彩云

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。