時間:2017-04-26 10:06

來源:中國水網

(一)成都平原區。包括成都、德陽、綿陽、眉山、樂山5個市、24個縣(市、區)。該區域地處四川盆地西部,地貌以平原為主,植被以慈竹等四旁散生植被為主。區域自然條件優越,社會經濟條件好,區位優勢明顯,城市化水平高,工業基礎雄厚,是我省人口、產業、城鎮高度集聚的核心區和西部發展水平最高區域。生態問題主要表現為:自然生態資源貧乏,水生態修復任務重,生態產品供需矛盾突出。生態保護與建設重點是:圍繞森林城市和森林城市群建設,推進城郊森林公園建設,加快城周綠化、村鎮綠化以及縣(區)間、鄉鎮間通道綠化美化,改造提升林盤綠化水平,建設縱橫交錯的平原防護林網,提升龍門山和龍泉山脈生態植被,加強水資源保護。

(二)盆周山地區。包括廣元、綿陽、德陽、成都、眉山、樂山、雅安、宜賓、瀘州、達州、巴中等11個市、49個縣(市、區)。該區域是四川盆地水資源的重要補給區。區域內四季分明、雨量充沛,江河、湖庫眾多,地質資源復雜多樣,森林資源豐富,是大熊貓、金絲猴、牛羚、白鱘、達氏鱘、紅豆杉、珙桐等重要珍稀野生動植物主要分布區。生態問題主要表現為:因經濟社會發展相對滯后對自然資源利用的依存度較高,泥石流、洪澇等自然災害危害嚴重,巖溶山地石漠化較重,生態保護能力不足。生態保護與建設重點是:加強大熊貓、金絲猴、白鱘、達氏鱘等珍稀瀕危物種保護和極小種群野生植物拯救,推進大熊貓國家公園體制試點,建設長江上游珍稀特有魚類國家級自然保護區;加強巖溶山地石漠化治理、小流域水土流失治理、地震災區生態修復成果鞏固、重點水源地保護和水生生境改善,深入推進退耕還林工程。

(三)盆地丘陵區。包括南充、遂寧、資陽、內江、自貢和廣安6個市的全域以及巴中、綿陽、德陽、成都、眉山、樂山、瀘州和達州8個市的部分縣(市、區),共計55個縣(市、區)。該區域系岷江、沱江、涪江、嘉陵江、渠江等重要河流的中下游,地貌以丘陵、平原為主,植被以柏木人工林為主;該區是我省人口密集區和重要經濟區。生態問題主要表現為:新型城鎮化建設征占大量生態用地,工業排污和農業面源污染較嚴重,工程項目分布廣泛,地表擾動強烈,人為水土流失嚴重,資源保護和開發利用矛盾較為突出。生態保護與建設重點是:加強農田保護性耕作、退化與污染農田治理和修復、農業面源污染防治、小流域水土流失綜合治理,建設穩定的農業耕作系統;加強森林質量精準提升、城市及城郊生態綠地系統建設,建設優質的森林生態系統;加強飲用水水源地保護、人工濕地建設和江河生態修復,改善提升水生態系統整體質量。

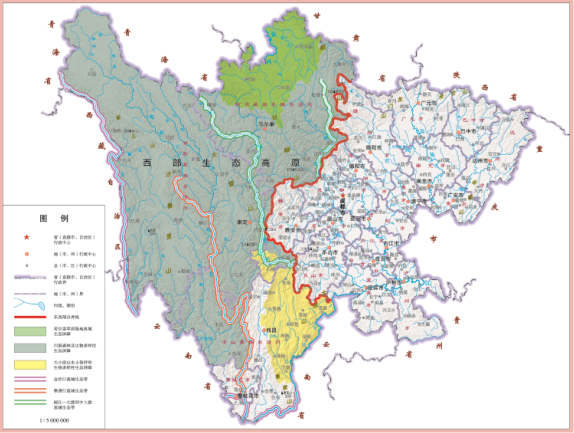

二、西部生態高原

西部生態高原包括川西北高原區、川西高山峽谷區和川西南山地區,總面積30.57萬平方公里。該區域山高坡陡谷深,地形地貌復雜,北部地區氣候嚴寒,南部地區光熱資源豐富,是長江、黃河流域重要的水源涵養區,也是典型的生態脆弱區、自然災害多發區和藏、彝、羌等少數民族聚居區。打造西部生態高原,應著力構建以若爾蓋草原濕地、川滇森林及生物多樣性、大小涼山水土保持和生物多樣性三大生態屏障為重點,以金沙江、雅礱江和岷江—大渡河上中游等三大流域生態帶為骨架,以各類自然保護地的典型生態系統為重要組成的“三屏三帶多點”生態安全戰略格局。

西部生態高原生態保護與建設的重點是:加強重點生態功能區建設和生物多樣性保護,強化公益林、天然林和草地資源保護管理,鞏固退耕還林和草原生態保護建設成果,深入推進沙化土地、退化高寒濕地及江河濕地修復、退化草地恢復、干旱半干旱土地及礦山廢棄地生態綜合治理,加強森林草原災害防控能力建設,鞏固提升生態系統功能效益。

(一)川西北高原區。包括阿壩州的紅原、阿壩、若爾蓋、壤塘縣,甘孜州的石渠、德格、甘孜、色達縣,共計8個縣。該區域地處青藏高原東南緣,是長江、黃河重要水源地。該區域為丘狀高原地貌,海拔高、積溫低,土壤類型以沼澤土、亞高山草甸土為主,植被類型主要為沼澤灌叢和草甸,沼澤濕地星羅棋布,高原特色生態旅游資源富集。生態問題主要表現為:區域發展對自然資源依賴程度高,受過度放牧和挖溝排水等影響,區域濕地與草地退化,生產能力下降,土地沙化較為嚴重,是長江上游生態屏障建設的難點地區。2015年底,區域內天然濕地面積100.3萬公頃,占全省天然濕地面積的60.2%;沙化土地面積50.3萬公頃,占全省沙化土地面積的55.1%。生態保護與建設重點是:遵循并把握高寒濕地、草甸草原的自然地理分布格局,以高寒濕地及江河濕地保護與修復、沼澤草地保護、防沙治沙等為重點,采取禁牧休牧、退牧還濕還草、填溝保濕、封禁保護、自然植被恢復、控制單位承載力等措施,大力開展天然草原保護與治理,加強濕地自然保護區建設,遏制草地退化沙化,增強高原濕地的生態功能。

(二)川西高山峽谷區。包括甘孜州、阿壩州和涼山州的木里縣等3個州的24個縣。該區域地處橫斷山脈北段,為高山峽谷地貌,山高坡陡、地表破碎、河谷深切,垂直地帶分異明顯,植被類型多樣,森林資源富集,是全省天然林主要分布區和國家級公益林集中分布區,區域生物多樣性豐富,自然景觀資源獨特。生態問題主要表現為:草甸退化,干旱河谷擴大,生物棲息空間壓縮,森林生態系統功能降低,土地沙化和石漠化突出,滑坡、泥石流等自然災害頻繁,森林防火壓力巨大,生態建設成果鞏固困難。2015年底,區域公益林面積880萬公頃,占全省公益林面積的51.4%;天然林面積893萬公頃,占全省天然林面積的52.3%。生態保護與建設重點是:以森林及生物多樣性保護、防沙治沙、高山高原草地保護、重要水域生態完整性和水生生物多樣性保護、重點河湖源頭和冰川湖泊濕地保護等為重點,采取天然林資源保護、退化草原治理、自然保護區建設、重要水生生物資源及江河水資源保護、規范和嚴格管理水電工程等措施,確保區域森林、草地、濕地等自然生態系統的修復與穩定。

(三)川西南山地區。包括攀枝花市、涼山州(不含木里縣)、雅安市的漢源縣和石棉縣等23個縣(市、區)。該區域水資源極為豐富,大渡河橫切本區北部,金沙江流經南部邊緣,雅礱江和安寧河縱貫中部,四川三大天然湖泊瀘沽湖、邛海、馬湖均分布于此。生態問題主要表現為:水土流失嚴重,滑坡、崩塌、泥石流等地質災害頻發,是長江流域水土流失防治的重點區域;梯級水電工程集中開發,地表擾動強烈,加劇河谷地帶破碎化;干熱河谷地帶生態環境極為脆弱,種養植開發過度,生態系統穩定性差,河谷荒漠化現象突出。生態保護與建設重點是:以森林生態功能提升、生物多樣性保護、安寧河流域農田保護性耕作與污染治理、金沙江流域及大小涼山水土保持、干熱河谷造林綠化為重點,采取天然林資源保護、退耕還林還草、保護性耕作、水土保持措施、脆弱地帶封禁保護、礦山廢棄地整治修復、規范水利水電工程建設,以及從嚴管控樵采、過墾過牧和無序開礦等破壞植被行為等措施,修復自然生態系統,防治水土流失,提高區域生態系統的功能與作用。

編輯:趙凡

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。