引言

“萬物土中生”,土壤質量決定萬物的質量。為保障人類的食物安全和身體健康,需要實施“凈土”戰略,制定土壤污染的“防控修復”行動計劃。這對中國這樣的擁有13億人口的農業大國尤為重要。這也就需要政府和社會大力支持土壤污染防控修復技術的研究,需要建立土壤修復技術應用的規范、融資機制和立法管理政策。污染土壤的修復不同于污染水體的修復,土壤中的污染物難移動、難稀釋,加上土壤類型、土地利用方式和污染場地的空間分異,更需要發展場地針對性和專門化的修復技術與設備。

一、污染現狀

全國土壤環境狀況總體不容樂觀,部分地區土壤污染較重,耕地土壤環境質量堪憂,工礦業廢棄地土壤環境問題突出。工礦業、農業等人為活動以及土壤環境背景值高是造成土壤污染或超標的主要原因。

全國土壤總的超標率為16.1%,其中輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。污染類型以無機型為主,有機型次之,復合型污染比重較小,無機污染物超標點位數占全部超標點位的82.8%。從污染分布情況看,南方土壤污染重于北方;長江三角洲、珠江三角洲、東北老工業基地等部分區域土壤污染問題較為突出,西南、中南地區土壤重金屬超標范圍較大;鎘、汞、砷、鉛4種無機污染物含量分布呈現從西北到東南、從東北到西南方向逐漸升高的態勢。

1.污染物超標情況

(1)無機污染物

鎘、汞、砷、銅、鉛、鉻、鋅、鎳8種無機污染物點位超標率分別為7.0%、1.6%、2.7%、2.1%、1.5%、1.1%、0.9%、4.8%。

表1無機污染物超標情況

(2)有機污染物

六六六、滴滴涕、多環芳烴3類有機污染物點位超標率分別為0.5%、1.9%、1.4%。

表2有機污染物超標情況

2、不同土地利用類型土壤的環境質量狀況

(1)耕地:土壤點位超標率為19.4%,其中輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分別為13.7%、2.8%、1.8%和1.1%,主要污染物為鎘、鎳、銅、砷、汞、鉛、滴滴涕和多環芳烴。

(2)林地:土壤點位超標率為10.0%,其中輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分別為5.9%、1.6%、1.2%和1.3%,主要污染物為砷、鎘、六六六和滴滴涕。

(3)草地:土壤點位超標率為10.4%,其中輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分別為7.6%、1.2%、0.9%和0.7%,主要污染物為鎳、鎘和砷。

(4)未利用地:土壤點位超標率為11.4%,其中輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分別為8.4%、1.1%、0.9%和1.0%,主要污染物為鎳和鎘。

二、污染土壤修復技術

經過近十多年來全球范圍的研究與應用,包括生物修復、物理修復、化學修復及其聯合修復技術在內的污染土壤修復技術體系已經形成,并積累了不同污染類型場地土壤綜合工程修復技術應用經驗,出現了污染土壤的原位生物修復技術和基于監測的自然修復技術等研究的新熱點。下面簡要介紹國內外污染土壤修復技術研究現狀。

1.物理修復技術

物理修復是指通過各種物理過程將污染物(特別是有機污染物)從土壤中去除或分離的技術,主要有熱脫附、氣相抽提和微波加熱等技術,已經廣泛應用于苯系物、多環芳烴、多氯聯苯和二噁英等有機污染土壤的修復。

1.1、熱脫附技術

熱脫附是用直接或間接的熱交換,加熱土壤中有機污染組分到足夠高的溫度,使其蒸發并與土壤介質相分離的過程。熱脫附技術具有污染物處理范圍寬、設備可移動、修復后土壤可再利用等優點,特別對PCBs這類含氯有機物,非氧化燃燒的處理方式可以顯著減少二噁英生成。目前歐美國家已將土壤熱脫附技術工程化,廣泛應用于高污染的場地有機污染土壤的離位或原位修復,但是諸如相關設備價格昂貴、脫附時間過長、處理成本過高等問題尚未得到很好解決,限制了熱脫附技術在持久性有機污染土壤修復中的應用。

圖1.熱脫附技術運用現場

1.2、氣相抽提技術

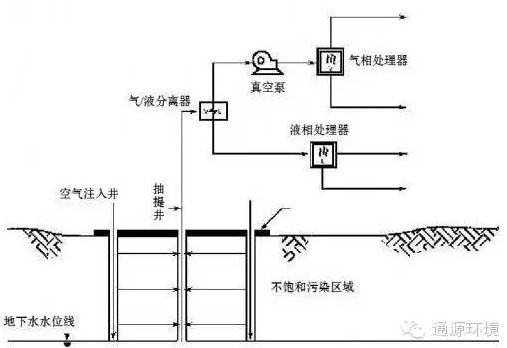

土壤氣相抽提(簡稱SVE)技術是去除土壤中揮發性有機污染物(VOCs)的一種原位修復技術。它將新鮮空氣通過注射井注入污染區域,利用真空泵產生負壓,空氣流經污染區域時,解吸并夾帶土壤孔隙中的VOCs經由抽取井流回地上;抽取出的氣體在地上經過活性炭吸附法以及生物處理法等凈化處理,可排放到大氣或重新注入地下循環使用。SVE具有成本低、可操作性強、可采用標準設備、處理有機物的范圍寬、不破壞土壤結構和不引起二次污染等優點。

圖2.氣相抽提技術原理圖

2.化學/物化修復技術

相對于物理修復,污染土壤的化學修復技術發展較早,主要有土壤固化-穩定化技術、淋洗技術、氧化/還原技術、光催化降解技術和電動力學修復等。

2.1、固化-穩定化技術

固化-穩定化技術是將污染物在污染介質中固定,使其處于長期穩定狀態,是較普遍應用于土壤重金屬污染的快速控制修復方法,對同時處理多種重金屬復合污染土壤具有明顯的優勢。美國環保署將固化/穩定化技術稱為處理有害有毒廢物的最佳技術。一些冶煉企業場地重金屬污染土壤和鉻渣清理后的堆場污染土壤也采用了這種技術。

2.2、淋洗技術

土壤淋洗修復技術是將水或含有沖洗助劑的水溶液、酸/堿溶液、絡合劑或表面活性劑等淋洗劑注入到污染土壤或沉積物中,洗脫和清洗土壤中的污染物的過程。淋洗的廢水經處理后達標排放,處理后的土壤可以再安全利用。這種離位修復技術在多個國家已被工程化應用于修復重金屬污染或多污染物混合污染介質。

2.3、氧化/還原技術

土壤化學氧化/還原技術是通過向土壤中投加化學氧化劑(Fenton試劑、臭氧、過氧化氫、高錳酸鉀等)或還原劑(SO2、Fe0、氣態H2S等),使其與污染物質發生化學反應來實現凈化土壤的目的。通常,化學氧化法適用于土壤和地下水同時被有機物污染的修復。運用化學還原法修復對還原作用敏感的有機污染物是當前研究的熱點。例如,納米級粉末零價鐵的強脫氯作用已被接受和運用于土壤與地下水的修復。

2.4、電動力學修復

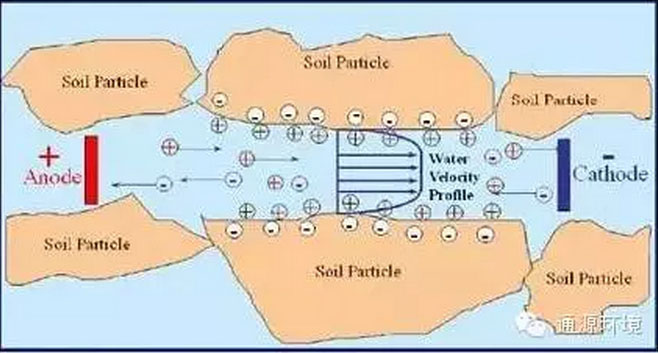

電動力學修復(簡稱電動修復)是通過電化學和電動力學的復合作用(電滲、電遷移和電泳等)驅動污染物富集到電極區,進行集中處理或分離的過程。電動修復技術已進入現場修復應用。近年來,中國也先后開展了銅、鉻等重金屬、菲和五氯酚等有機污染土壤的電動修復技術研究。電動修復速度較快、成本較低,特別適用于小范圍的粘質的多種重金屬污染土壤和可溶性有機物污染土壤的修復;對于不溶性有機污染物,需要化學增溶,易產生二次污染。

圖2.電動修復原理圖

3.生物修復技術

土壤生物修復技術,包括植物修復、動物修復、微生物修復、生物聯合修復等技術,在進入21世紀后得到了快速發展,成為綠色環境修復技術之一。

3.1植物修復技術

從20世紀80年代問世以來,利用植物資源與凈化功能的植物修復技術迅速發展。可被植物修復的污染物有重金屬、農藥、石油和持久性有機污染物、炸藥、放射性核素等。其中,重金屬污染土壤的植物吸取修復技術在國內外都得到了廣泛研究,已經應用于砷、鎘、銅、鋅、鎳、鉛等重金屬以及與多環芳烴復合污染土壤的修復,并發展出包括絡合誘導強化修復、不同植物套作聯合修復、修復后植物處理處置的成套集成技術。

3.2微生物修復技術

微生物能以有機污染物為唯一碳源和能源或者與其他有機物質進行共代謝而降解有機污染物。利用微生物降解作用發展的微生物修復技術是農田土壤污染修復中常見的一種修復技術。這種生物修復技術已在農藥或石油污染土壤中得到應用。近年來,開展了有機胂和持久性有機污染物如多氯聯苯和多環芳烴污染土壤的微生物修復技術工作。

4.聯合修復技術

協同兩種或以上修復方法,形成聯合修復技術,不僅可以提高單一污染土壤的修復速率與效率,而且可以克服單項修復技術的局限性,實現對多種污染物的復合/混合污染土壤的修復,已成為土壤修復技術中的重要研究內容。

4.1物理-化學聯合修復技術

土壤物理-化學聯合修復技術是適用于污染土壤離位處理的修復技術。溶劑萃取-光降解聯合修復技術是利用有機溶劑或表面活性劑提取有機污染物后進行光解的一項新的物理-化學聯合修復技術。例如,可以利用環己烷和乙醇將污染土壤中的多環芳烴提取出來后進行光催化降解。

4.2化學/物化-生物聯合修復技術

發揮化學或物理化學修復的快速優勢,結合非破壞性的生物修復特點,發展基于化學-生物修復技術是最具應用潛力的污染土壤修復方法之一。化學淋洗-生物聯合修復是基于化學淋溶劑作用,通過增加污染物的生物可利用性而提高生物修復效率。應用光降解-生物聯合修復技術可以提高石油中PAHs污染物的去除效率。總體上,這些技術多處于室內研究的階段。

4.3微生物/動物-植物聯合修復技術

微生物(細菌、真菌)-植物、動物(蚯蚓)-植物聯合修復是土壤生物修復技術研究的新內容。利用能促進植物生長的根際細菌或真菌,發展植物-降解菌群協同修復、動物-微生物協同修復及其根際強化技術,促進有機污染物的吸收、代謝和降解將是生物修復技術新的研究方向。

三、結論及展望

長期以來,人類對資源的不合理開發,造成比較嚴重的土壤污染,直接或間接地危及人類健康。因此,探索一條經濟有效的污染防治途徑勢在必行。開展可能造成土壤污染的有害物質的調查,加強土壤中有害物質的危害程度和分布規律的研究,在此基礎上,分析造成土壤污染的諸多因素,研究其活化條件和誘發因素。全球土壤修復產業市場容量約達萬億美元,發展中國土壤修復技術與設備,不僅是土壤環境保護與技術產業化的需要,而且是使中國這一新興產業進入國際環境修復市場競爭的需要。

編輯:李晨

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。