時間: 2021-06-28 09:40

來源: 綠谷工作室

作者: 谷林

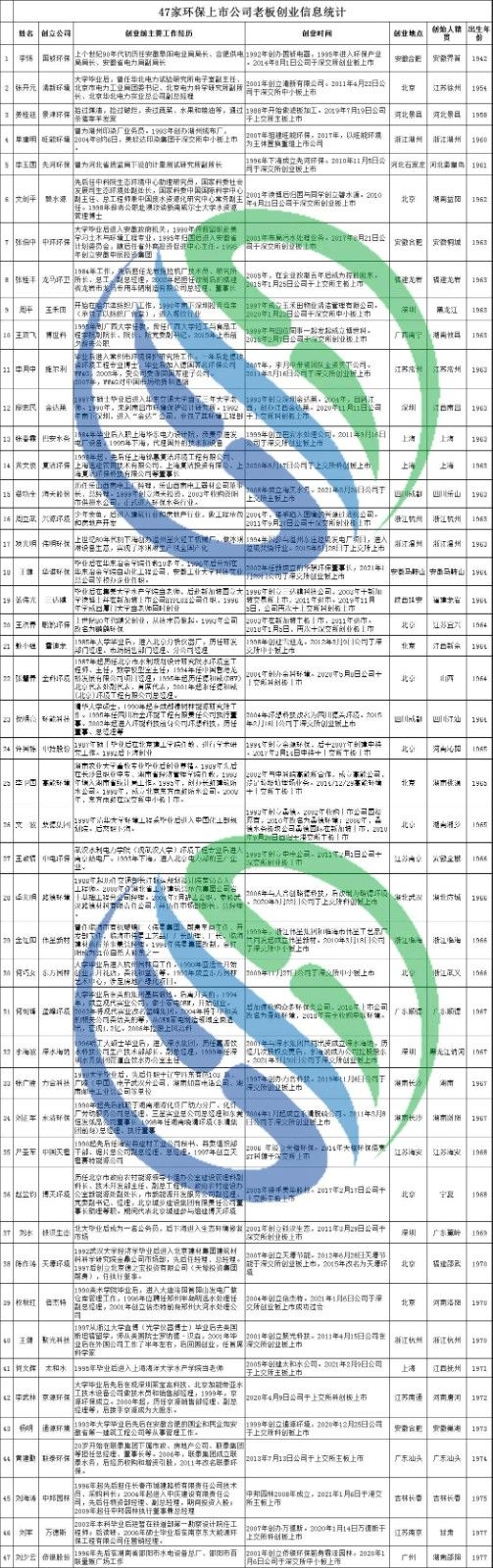

一個人的成功,當然要靠自身的努力,但是也要考慮到歷史的進程。今天作者試圖從個人與歷史的角度來挖掘下,47位環保民營企業家是如何走上環保創業之路的。

相關閱讀:

前陣子,同事寫了《環境產業上市公司老板都是哪里人》系列,為大家呈現了47位老板的成功與其出生地的隱秘關系。今天我試圖從個人與歷史的角度來挖掘下,這47位環保民營企業家是如何走上環保創業之路的。(為敘述需要,本文的上市公司均采用其上市初始時使用的名字)

對大多數人而言,創業是一件極具誘惑的事情,同時也是一件極具挑戰的事。據說在中國投資圈里,認為帶領一家企業上市或被并購成功的比例,大約只占創業者群體的1%。

一個人創業成功,必有其內外的基礎。比如從個人的角度,他要有理想、有激情、有善于捕捉機會的洞察力和快速的行動能力,善于溝通,最好是有自己獨特的專業優勢,或者相關的豐富資源。同時他還必須跟上時代的步伐,踩準發展的節拍,國內曾有一位長者就此總結過一句話廣為流傳,也被各種魔改:一個人的成功,當然要靠自身的努力,但是也要考慮到歷史的進程。(選擇創業,就是選擇做王,這篇文章里有簡單的描述:薛濤: 淺談環保人職業發展(上):將、俠、王和因玩而堅韌)

踩對發展的鼓點 環保創業的時代之路

歸納47位企業家的創業之路(具體圖表可見本文最后一部分),可以看到大家的創業之路,基本上與中國改革開放后的發展歷程高度吻合。

根據一些專家的研究,自改革開放以來我國大致經歷了四次創業浪潮。

“80后”的首批創業者

第一次是以1978年12月召開的十一屆三中全會為標志,大概持續到1988年。這一時期,國家對個體私營經濟逐步解禁,商品和服務稀缺。這個時期,也是我國的環境保護發展的初期,環境保護被確立為我國的一項基本國策,一系列環保法律出臺,“環保產業”作為一個新的概念,引起了社會各方的關注。

中國第一批創業者也在這樣的背景下應運而生。

他們普遍學歷不高,但都具有吃苦耐勞的傳統美德、充沛的創業激情和追求幸福生活的強大動力,他們率先抓住市場需求的機會,以個人超強的行動能力,賺取了人生中的第一桶金。(推薦閱讀:紀錄 | 宜興的一代環保創業家)

比如偉明環保項光明、景津環保姜桂廷、興源環境周立武和鵬鷂環保的王洪春,就是這樣的典型。

姜桂廷拾過煤渣,撿過破爛,賣過蔬菜、水果和糧油等,通過殺豬宰羊發家。1988年,與朋友合伙在河北省景縣孫鎮曹村閑置的院子里做起了濾板加工,拉開景津集團發展的帷幕。(推薦閱讀:姜桂廷:品牌是由顧客用貨幣當選票選出來的)

周立武則是少年時賣魚,后進入建筑行業,實現最初的財富積累;身處改革開放后商業最前線溫州的項光明,看到了冰淇淋市場的商機,放棄了穩定的工作,創辦了溫州星火輕工機械廠,做冰淇淋設備生意,這也為其后有機會介入溫州東莊垃圾發電廠項目奠定了基礎;王洪春則隨父創業,在中國很多人還不知道污水處理的時候,憑借市場領先優勢,以一款地埋式污水處理設備在上海狂賺幾個億,在全國打響知名度。鵬鷂環保也因之成為中國最早一批知名環保企業,被譽為宜興環保產業的“黃埔軍校”。

“92派”:體制內知識分子紛紛下海

第二次創業浪潮發端于1992年。

經過上世紀80年代末的短暫波折之后,1992,中國的改革開放又回到正軌。1992年1月,時年88歲高齡的鄧小平第二次去南方視察并發表講話,強調了發展才是硬道理。隨后,國家體改委公布了《有限責任公司規范意見》和《股份有限公司規范意見》,這兩份文件,被認為是中國企業制度變革的轉折點。1992年底,十四大召開,明確了建立了社會主義市場經濟體制的改革目標,表明了國家的方向和決心。

1992年鄧小平第二次南方視察和十四大召開(圖片轉自《湖北日報》和《浙江日報》)

而這個時候的環保市場,也正迎來初期的曙光。隨著我國進入第一輪重化工業時代,城鎮化進程加快,環境污染加劇,國家也加大了環境保護的投資力度。1992年,黨中央、國務院批準了“中國環境與發展十大對策”,環保部召開了第一次全國環境保護產業工作會議。環保產業發展進入了快速擴張階段。產業范疇由以末端治理的設備制造為主,擴展到覆蓋環保產品、環境服務、清潔技術產品、資源循環利用四大領域。

在此背景下,一大批受到時代感召,在政府機構、科研院所的知識分子紛紛主動下海創業,泰康人壽董事長兼CEO陳東升也將這個階段下海經商的那群知識分子稱作“92派”。

社會上廣為人知的“92派”創業者是泰康保險陳東升、復星投資郭廣昌、萬通地產馮侖、soho中國潘石屹等人,在環保領域,“92派”群體也成員廣泛,比如桑德集團文一波、國禎環保李煒、中持股份許國棟、金達萊廖志民、高能環境李衛國、巴安水務張春霖、先河環保李玉國、中環環保張伯中、金科環境張慧春、中電環保王政福等均可稱得上是“92派”創業家的代表。

文一波,湖南人湘鄉人,1989年清華大學環境工程碩士畢業。1992年,他辭去中國化工部的工作正式下海,1993年創立桑德。(推薦閱讀:文一波:始于環保不止于環保,向往更大的藍海)

文一波在“2018(第十六屆)水業戰略論壇”上發言

他的校友,同樣曾就讀于清華大學環境工程系的許國棟,也在同一年辭職創業。他從清華本科畢業后,又考上了北京建工學院的研究生。畢業后留校任教,一干就是6年。鄧小平南巡講話之后,“學校鼓勵大家去做點事情,我的回答就是膽子更大一點,步子更大一點。”所以許國棟就成了“92派”的一員。1994年后,他先后創建金源環保和中持公司。(推薦閱讀:中持股份:夢想之旅的邏輯)

與他們同年下海的還有廖志民。廖志民碩士畢業于清華大學的校友,是文一波和許國棟的校友,而且學的也是環境工程。碩士畢業之后,廖志民先后在華東交通大學和南昌市環境保護設計研究所工作了5年,1992年南下深圳,承包了“深圳金達”公司的環境工程部,1993年創辦深圳金達萊。(推薦閱讀:金達萊今日科創板上市!)

相比前面三位,中環環保張伯中下海稍微晚一點。1995年,從海外留學歸來的他,靠著留學五年間攢下的2萬多美元,與留學生合股,租用商場柜臺開辦電腦城,做IBM、TOSHIBA等幾個一線品牌的安徽總代理。幾年中,把所在商場打造成了合肥地區第一個電腦專業市場,轉而投資實業。2003年,其旗下中辰集團與泰安市政府達成協議成立泰安清源水務公司,投資8000萬元開始了污水處理業務。隨后,壽縣、舒城、全椒等水務公司相繼成立。

1985年大學畢業的敖小強進入北京分析儀器廠,歷任研發部門經理、市場銷售部門經理、分公司經理等,之后辭職,1998年創建雪迪龍。

在這期間,金科環境張慧春也離開了北京市水利規劃設計研究院,1994年任中國香港龍裕發展有限公司項目經理;1995年起歷任德和威(DHV)北京代表處副代表、首席代表。從德和威離開后,2004年,他創辦了金科環境。(推薦閱讀:【環境人】張慧春:我做專賣店,不是百貨店)

張慧春在“2018(第十六屆)水業戰略論壇”上發言

相比于上世紀80年代的第一批創業者,“92派”創業者很多都是從體制內出來的公務員(或者在事業單位工作),他們不但學識豐富、眼界開闊,具有足夠的專業技能,創業意識更加主動。而且不同于80年代創業者那種以個體或家庭為主的創業方式,他們更多的團結了外部的資源,很多人都是與同學或朋友合作,采取了相對規范的公司運作方式。他們在體制內積累的資源,很多也都成為其創業過程中的助力因素。

比如國禎環保(上市公司現簡稱為“中節能國禎”)創始人李煒,上個世紀90年代初歷任安徽阜陽電業局局長、合肥供電局局長、安徽省電力局副局長。1992年,他自籌50萬元下海創辦國禎電器。1994年,國禎能源股份有限公司組建成功。1995年,國禎阜陽熱電廠開工建設,李煒進入環保產業。

李玉國曾為河北省質監局下設的計量測試研究所副所長,1996年下海成立先河環保,最初專注于環境監測,現在成為以環境監測、大數據服務、綜合治理為一體的集團化公司。

巴安水務張春霖,1984年畢業后入職上海華東電力設計院,負責引進發電廠設備。1995年下海創業時,就從代理國外的技術和設備起步,1999年創立巴安水處理公司。(推薦閱讀:【對話】巴安水務張春霖:產業資本+金融資本將是環保公司的新模式)

而后來成為中國民營環保企業家旗幟的文一波,在創業初期,一邊以市場化的方式——2000年 “兩會”期間,在《經濟日報》上刊登名為《一個中國公民的環保建議——城市污水的全面解決方案》的整版文字廣告;一邊利用自己曾經體制內身份的便利,寫信給時任北京市代市長劉琪,希望政府能為民營水務企業釋放一些市場窗口。

碧水源文劍平的創業雖然不在這個時期,但因為曾身在體制內,除去時代的因素,他與“92派”的創業者有著諸多的相似性。

文劍平創業前,曾有過比較豐富的公務員和事業單位工作經歷,先后擔任過中國科學院生態環境中心助理研究員,國家科委社會發展司生態環境處副處長,國家科委中國國際科學中心副主任、總工程師兼任中國廢水資源化研究中心常務副主任等職務。1998年辭去公職赴澳攻讀新南威爾士大學水資源管理博士,2001年讀博后歸國與同學創立碧水源。(推薦閱讀:文劍平:要做有大價值的公司)

文劍平在“2014(第八屆)環境技術論壇”上發言

在那個市場勃興的時期,“92派”企業家作為中國改開背景下誕生的重要群體,不但促進了當時的市場改革,也一定程度上引領了后來中國知識分子經商的潮流。

這次以知識分子為主體的創業潮,一直持續到1996年,即第一次亞洲金融危機之前。

抓住國企改革和科技創新的機遇

1997年7月2日,亞洲金融風暴席卷泰國,并隨后波及到馬來西亞、新加坡、日本和韓國、中國等地,不少國家經濟因此遭受重創。中國內地雖然挺住了風暴襲擊,但受全球經濟疲軟的影響,再加上之前重復建設嚴重,產能過剩突出,企業冗員過多,我國企業特別是國有企業陷入了比較困難的境地。

為了解決困難,黨的十五大和十五屆一中全會提出了國企三年脫困的目標,堅決實施鼓勵兼并、規范破產、減員增效、下崗分流和再就業工程。

圖片轉自網易財經

在此期間,我國的環保工作積極推進:2001年國環保產業發展的第一個五年規劃。《環保產業發展“十五”規劃》發布。2002-2005年,建設部先后印發《關于加快市政公用行業市場化進程的意見》《市政公用事業特許經營管理辦法》《關于加強市政公用事業監管的意見》。三大規范性文件的出臺,拉開了市政公用行業市場化改革的大幕。與此同時,城市供水價格改革啟動,城市生活垃圾處理收費制度開始實施。而隨后的國民經濟和環境保護十一五規劃,也對環境保護提出了更明確和嚴格的要求,環保產業迎來巨大變革和嶄新的機遇。

在47位企業家中,不少人的創業正是在這個時期,趕上了國企(集體企業)改制和環保產業市場化的大潮。

在這個時期,雪迪龍、清新環境、聚光科技、永清環保、天楹環保(上市公司現簡稱為“中國天楹”)等公司紛紛成立,一些其他行業的公司也趁機進入環保行業。

如1999年創立海天投資費功全,正好趕上了中國各地出售水務資產的風潮。2003年,通過收購資陽市供排水公司,正式進入環保水務行業;而曾經的賣魚少年,也正在房地產行業做得風生水起,因為政府牽線,2004年,接手了陷入困境的興源過濾機公司;同樣以建筑行業發家的聯泰集團,于2006年成立了聯泰水務,后經歷收購和增資引股,2011年,聯泰水務改名為聯泰環保;2004年,劉海濤進入脫胎于國企的中慶建設集團,先后任其物資部經理、副總經理,期間投資入股。2008年,中慶建設集團成立中邦園林。2009年起,劉海濤出任中邦園林執行董事兼總經理。

與這些外來者不同,一些國有的環保行業企業或相關企業,是通過自我改制來聚焦于環保業務的。

偉星新材前身臨海建材,系由偉星集團前身浙江偉星集團和塑材科技前身臨海市偉星工藝品廠于 1999 年共同出資組建。偉星集團最早發源于浙江集體企業臨海市有機玻璃廠,偉星新材現任董事長金紅陽曾任臨海市有機玻璃廠車間主任、開發部主任,臨海市偉星工藝品廠廠長助理、廠長,臨海建材執行董事兼總經理。偉星集團從上世紀90年代就開始進行企業改制,1994年金紅陽也成為偉星集團的幾十名股東之一。隨著企業的發展壯大,偉星集團旗下已經擁有兩家上市公司和幾十家控股公司,業務涉及服裝輔料、新型建材、房地產、工藝飾品等。偉星新材是偉星集團旗下專業從事高質量、高附加值新型塑料管道的研發、制造和銷售的企業,引領細分領域市場發展。

深水海納創始人李海波。1996年哈爾濱工業大學碩士畢業后,李海波被深圳市水務集團作為高級技術人才引進公司,歷任深圳市嘉源飲水科技開發有限公司生產技術部部長、副總經理,以及深圳水務集團管道直飲水辦公室主任。2001年,管道直飲水辦公室進行改制,深圳水務集團和李海波共同出資設立深圳市分質供水有限公司,2005年公司更名為深水海納水務有限公司。

在管道直飲水辦公室改制的前一年,龍馬環衛也進行了改制。龍馬環衛前身為福建龍巖市龍馬專用車輛制造有限公司(下文簡稱為“龍馬有限”),其資產繼承自福建龍馬集團龍巖拖拉機廠(下文簡稱為“龍巖拖拉機廠”)。現任董事長張桂豐曾先后擔任龍巖拖拉機廠技術員、研究所所長、總工、副總經理等職。2000年,由龍馬集團工會、龍巖拖拉機廠等四家機構股東和張茂清發起成立龍馬有限。2002年,張桂豐先后任龍馬有限總經理、董事長,并于2003年通過股權轉讓,成為龍馬有限的控股股東。但因為此次以及后續的股權轉讓,均是以2000年時的原價轉讓,并且沒有經過資產評估與產權交易所公開掛牌的程序,張桂豐接手龍馬有限的事情曾備受質疑。直至2010年11月,龍馬環衛已進入上市流程,股權轉讓的事情方才得到福建省人民政府確認。

與國企改制相對應的是大學在校辦企業上的探索,以及一些大學老師在技術推廣上的創新。

1987年,隨著國家科技體制改革的深入,北京中關村地區陸續出現了大專院校、科研院所創辦新興企業的熱潮。尤其是第二次創業浪潮,讓知識分子云集的高校更難耐創辦于發展企業的心情。1993年,中國最高學府北京大學將約600米長的學校南墻推倒,改建為面積約為25000平方米的商業街,成為那個時代的一個注腳。

推倒南墻后的北大南街(圖片轉自中國教育報)

畢業后在華東冶金學院任教10多年的王健就在這樣的背景下,1996年開始先后在華東冶金學院自動化工程公司、安徽工業大學科技實業總公司等公司任職,并擔任了總經理、董事長。

2002年,王健與安工大一起,參與出資成立華騏環保。目前華騏環保已經成為國內生物濾池(BAF?)工藝技術及應用、智能污水處理裝備智造、村鎮污水及黑臭水體治理、醫療廢水及伴生廢氣處理系統解決方案的領先企業。(推薦閱讀:今日華騏環保正式登陸A股市場)

另一位以老師身份開始創業的是三達膜創始人藍偉光。他在集美大學做了7年教師后,赴新加坡讀博士,讀博期間開始了對膜技術和膜產品的研究。1996年回國后,他一邊在廈門大學忙教學和科研,一邊成立公司進行三達膜的市場推廣。

還有一位代表是博世科創始人王雙飛。1995年,王雙飛博士畢業后到廣西大學任教,曾任廣西大學輕工與食品工程學院副院長、院長、院黨委副書記。期間他與其他四位老師,一起成立了博世科。在企業上市前期,因屢遭詢問,王雙飛最終辭去公職,博世科也于2015年2月于深交所創業板上市。

在此之前,關于校辦企業和老師創業的事情一直在社會上引發著爭議:老師能否一心二用?學校辦企業是否會喪失了大學之魂?校辦企業的管理、權責利等問題,也越來越多地被社會關注。在北大推倒南墻8年之后,也即2001年,北京大學又拆除了當年轟轟烈烈修建的商業街,恢復了學校的南墻。

博世科上市前,王雙飛面臨的就是類似的質疑。博世科和廣西大學為此專門回復解釋,按照當時教育部、科技部和廣西大學等政策、文件規定,王雙飛在博世科的投資和任職情形未違反相關要求。

時間快進到2018年,為促進大眾創業萬眾創新,促進專業技術人員創新創業,國務院專門發文鼓勵大學老師、科研院所等事業單位人員在職創辦企業!2020年,教育部、國家知識產權局、科技部聯合發文,對高校里利用職務科技成果創辦企業的行為做了進一步規范。

資本時代:快速發展的密碼

按照專家研究,我國改革開放后的第四波創業浪潮大概發生在2012左右以后。這時第一個和第二個創業浪潮的企業家,做的好的,企業都已經上了很大規模,第三個創業浪潮里創立的企業也都處于快速發展的時期。尤其隨著2012年全球QE開啟,中國金融行業進入了一個所謂超常規發展階段。

這個階段,按照E20環境平臺首席合伙人傅濤的說法,2004年之后的城市水業就已經進入資本拉動時代,之后的水業戰略投資人逐漸以資產轉讓為標尺,實現產業分級與市場細分。隨著城市水務市場競爭日趨激烈,資本正成為競爭關鍵,并購日益頻繁,不僅成為環境企業擴張發展的重要方式,也成為外來者進入環保產業的快捷手段。

一些成立較早或發展較快的環保企業,如碧水源、鐵漢生態、清新環境、維爾利、國禎環保、天楹環保等企業紛紛在此期間上市,以接通資本市場。

天楹環保2006年成立,2012啟動上市計劃。因為那時IPO尚未開閘,再加上排隊企業眾多,為了抓住窗口期,2014年,天楹環保選擇了借殼上市,打通了資本市場,并于2018年以88億元成功收購歐洲環保企業Urbaser,2020年入選“中國固廢行業年度十大影響力企業”。(推薦閱讀:2020固廢&環衛十大影響力企業等11大榜單出爐)

2004年就于深交所上市的美欣達印染集團,2008年成立旺能環保。2017年,以旺能環境為主體置換重組上市公司。

而最能體現此階段資本特性的當屬外來者何劍鋒和盈峰環境。

何劍鋒是美的集團創始人何享健的兒子。大學畢業后,何劍鋒最先在美的集團基層鍛煉。沒多久便離開美的,在順德創辦現代實業公司,做小家電OEM,開始了自己的創業之路。2002年,將現代實業公司改號“盈峰集團”。2004年何劍鋒將手中和美的相關的公司賣給美的等,從OEM家電制造領域全面退出,套現1.2億。2006年盈峰集團從上風產業以及美的集團手中收購了上市公司上風高科25%的股份,成為上風高科第一大股東,何劍鋒也在2007年成為上風高科的董事長。

隨后,盈峰環境借助收購手段,高調進入環保領域:先后收購宇星科技、綠色東方等公司,并于2018年,斥資152億收購中聯環境,被行業譽為“蛇吞象”,此次收購也成為行業最大交易案。收購完成后,盈峰環境擁有了國內最全的環保產業群,市值超200億。

作為我國第一代創業家的傳承者,何劍鋒在環境領域的成功,不但是其個人的成功,也表現了我國創二代正在強勢走上歷史舞臺。尤其在環境領域,當老一輩創業者逐漸老去,二代崛起,未來可期。(推薦閱讀:宜興環二代崛起)

而促進企業快速發展的資本,在助推市場馬太效應加劇的同時,也有著極其脆弱的軟肋。在2015年的PPP熱潮掀起市場狂潮之后,隨后而至的金融政策收緊,不僅讓冒進的裸泳者暴露在了沙灘上,也讓眾多的環保民企遭遇被“合并”的命運。

助力創業者成功的其他因素

從以上內容,不難看出,對于創業者來說,拿準時代發展的脈搏,跟隨時代趨勢,充分利用自己的資源,基本就已經站在了發展的領先位置。

在成功的路上,我們必須要肯定時代的賦能作用,同時也必須承認其工作經歷包括工作單位所給與的經驗積累和資源加持。當然,在這些之外,創業者自身的稟賦不可或缺。比如前面提到的勤苦廢都的精神、敏銳的洞察力、強大的執行力,以及能接受感召的激情與夢想等等,都是他們成功路上的助力因素。

而除去上述,在這些創業家的身上,還有一些其他的東西,值得進一步總結:

一是堅持專業、學以致用。這應該也是他們創業成功的重要原因。

專業給了他們入門的基礎,引導著他們對未來的設想。在47位創業家中,有差不多一半的人畢業于環境工程或相關專業。

以獨到的磁分離技術備受行業稱道的環能德美(上市公司現在簡稱“中建環能”),當前的網站上,仍把其創始人倪明亮大學畢業時入職成都橡樹林能源研究所作為事業的起點;

曾創造傳奇的何巧女畢業于北京林業大學園林系,畢業后進入杭州園林局,亞運會期間隨父進京,打開了新的視野,以銷售盆景和鮮花掙到了自己人生中的第一個百萬元;清新環境創始人張開元,自上南京工學院(現東南大學)開始,就確定了自己的人生方向------從事電力相關事業。后來十多年先后任華北電力試驗研究所電子室副主任、北京市電力工業局團委書記、北京電力科學研究所副所長、北京華北電力實業總公司副總經理。有了足夠積累后,2001年,他創立清新有限公司,為電廠進行煙氣脫硫脫硝除塵服務。

太和水董事長何文輝,從上海海洋大學水產養殖專業畢業留校任教,期間研發出“食藻蟲引導水下生態修復技術”。有了科研成果,何文輝迫切地希望將技術產業化,作用于實踐,而不是僅僅停留在紙面上。幾經嘗試,他最終選擇自己創業,2005年成立太和水公司,用市場化的方法將產學研結合起來,讓技術真正落地,促進環境改善;博世科創始人王健,外國博士畢業后,以所學創業,上演從學霸成為總裁的故事。

他們的例子也或許說明了:當一個人缺乏創業必須的資金、資源等條件時,擁有專業優勢也就有了自己的倚仗。

二是長期堅持。很多人十多年、幾十年如一日,不管外部是什么樣的變化、誘惑或者挫折,始終堅守著自己選擇的行業和公司,持續深耕和積累。

江蘇維爾利董事長李月中博士畢業后加入德國著名環保公司WWAG,2003年,受公司委派回國籌建子公司。2007年,WWAG對中國市場動搖和退縮,企業遭受很大沖擊。李月中心有不甘,帶領團隊全資買下維爾利。2011年,維爾利于深交所創業板上市。(推薦閱讀:維爾利李月中:打通有機廢棄物資源化通道,未來必將前景光明)

李月中在“2019(第十三屆)固廢戰略論壇”發言

前段時間剛引入葛洲壩生態的博天環境,其帶頭人趙笠鈞,曾是當時最年輕的副處級干部。后轉調北京城鄉建設集團有限責任公司,作為其代表參與了與美國美華公司合作創立博天環境。十年之后,大股東美華決定撤資,趙笠鈞帶領團隊以1美元接手了美方的股份,帶領博天二次創業。期間收獲各種關注,也遭遇了不少磨難,甚至上市也是一波三折,但最終堅持下來,2017年在上交所主板上市,并挺進中國水業年度十大影響力企業榜單。在PPP熱潮之中,博天也沒能避免資金困境,數次尋求對外合作而未成,最終攜手葛洲壩生態和中國能建集團,也算是很好的結果。(推薦閱讀:博天環境引入葛洲壩生態,實際控制人擬變更為國務院國資委)

趙笠鈞在“2018(第十六屆)水業戰略論壇”上發言

鐵漢生態(上市公司現簡稱為“節能鐵漢”)創始人劉水在北京大學城市與環境學院自然地理專業畢業后順利成為一名公務員。但時隔不久,劉水毅然決定辭職下海創業,投身內心向往但當時非常冷門的生態修復行業。期間,他開過小貨車,做過包工頭,也在投資公司工作過,更在貴州綠之夢草坪工程、深圳市闖旗草業工作這樣的單位呆過。中間創業也失敗過,但他一直沒有放棄心中的生態修復之夢——2001年,在經過一番深思熟慮后,劉水攜與人合作創立了深圳市鐵漢生態環境股份有限公司,十年后在深交所創業板上市。

倍杰特董事長權秋紅,因為不甘于國企電廠的工作,1996年,聽聞香港某公司與鄭州熱電廠合辦的鄭州半島明遠水處理公司欲招聘一位合資公司的港方代表,她毅然參與,打敗了眾多競爭者,成為公司的副總經理,踏入了完全陌生的水處理領域。4年后,她在此工作的基礎上,創辦了鄭州大河水處理有限公司。不想后來合伙人鄭州大河總經理突然提出“分家”,不僅帶走了公司的數名骨干,還搶注了鄭州大河公司4年里開發的膜清洗、阻垢藥劑等招牌產品及商標,留下了一些債務。面對如此打擊,權秋紅也曾“借酒消愁”,甚至一度有過輕生的念頭。但痛定思痛,她最終選擇了堅守。2004年權秋紅毅然北上,在北京創立倍杰特,十幾年間帶領其發展成為工業水處理領域的領先者。

之前,也有環保企業家對作者說過自己創業過程中遭遇過的困難和誘惑:市政環保市場的甲方是政府,面對很多關系營銷、低價競爭,以及地方保護,他曾經都想過放棄,但最后都堅持了下來。當房地產大熱的時候,也有朋友勸他炒房,或者做一些其他投資,他基本都沒有考慮。他覺得一輩子做好一件事就很不容易了,沒必要分散精力去做別的。

E20環境平臺首席合伙人傅濤曾經說過:做環保是一件苦差事,環保企業家是一批勇于堅持的人,相比其他熱門行業,環境產業的企業家更有理想、有情懷,需要我們致敬。

“大北京”現象與區域加成

在創業者的籍貫方面,同事之前做過統計,湖南以6人、安徽5人、浙江5人成為前三強。

圖表制作:谷林、全新麗,所有信息均來自公開報道

但47位企業家創業公司的地域分布上,最突出的則是大北京。之所以加上“大”字,是因為在47家上市企業中,北京企業有12家,占比超過四分之一,深圳4家,上海則只有2家;廣東有兩家,分別在順德、汕頭,但廣州市為0。其他比較多的省份是江蘇6家(南京2家,常州1家,南通1家,海安1家,宜興1家)、浙江5家(杭州2家,溫州1家、臨海1家、湖州1家),安徽4家(合肥3家、馬鞍山1家)。籍貫為湖南的大佬眾多,但最后在湖南創業的公司只有兩家——湖南永清和力合環保,高能環境是在北京創業(東方雨虹是在湖南長沙)。

環保是政策驅動型行業,及時了解產業政策和行業信息,對于環保企業的發展意義重大。北京不但是我國的政策經濟中心,也是教育中心,有眾多的科研單位和知名高校,包括專家和畢業生,這些都是產業成長的主體力量。

比如前陣子采訪宜興環保產業,人才問題就成為很多企業家的共識。宜興作為縣級市,城市層級過小,缺乏對優秀高層次行業人才的持久吸引力,所以很多企業紛紛在南京建立自己的研發中心,宜興政府也花大力氣為宜興引入教育力量,以批量培養適用人才。

根據創業專家的研究,改革開放后的前三次創業浪潮,更多還是基于滿足大時代需求的“溫飽型”創業。而第四次創業潮中,創業者主動發掘機會、主導創業選擇的情況更為突出,一大批擁有專業技能優勢,或者資本積累或資源富集優勢的人將會日益成為創業的主力。

如文章前面所述,隨著前三次甚至第四次創業浪潮的洗禮,很多老一輩的創業家已經帶著自己的企業實現了發展的跨越,到達了一定的高度,作為中國經濟的弄潮兒和產業的開拓者,很多人已經創造并引領了歷史。在后來PPP熱潮之中,據E20研究院執行院長薛濤的分析,更多的民企上市公司在水環境和園林綠化領域,因為參與非運營的PPP項目,受到了后期政策和金融環境的震蕩。(具體參見:相愛相殺?PPP與環保企業的雙生記)

不少企業最終選擇與國企合作,被國企控股,雖然一定程度上是民企“斷臂求生”,在一定程度上,也是市場整合發展的必然。因為從環保產業本身來看,在經歷了前述幾個階段的發展之后,城市綜合服務和區域一體化服務需求正逐漸成為趨勢。在大央企、大國企與AB方陣的領先民企整合之后,堅守專業、做好專長的專業技術性公司和服務型公司也許會有更多的機會。

比如從去年開始,在上交所科創板上市的復潔環保、萬德斯、通源環境、金達萊、金科環境,以及今年3月底創業板剛過會的嘉戎技術等就是這股新勢力的代表。還有改名為“僑銀城市管理股份有限公司”的原僑銀環保,就體現了對城市大管家這樣的城市綜合服務的追隨。

最后想說的是,本文統計的47位環保民營上市公司,只是我國環保企業很小的一部分。作為行業代表,一斑窺豹,這里也向全行業的環保企業家們致敬,希望環保行業能迎來新的時代。(文中上市公司相關內容均來自媒體公開報道及公共信息。或有不周,歡迎留言交流)

編輯: 李丹

E20環境平臺合伙人 綠谷工作室主筆